Industri Kesehatan Terdampak?

Beberapa pandangan melihat dampak serius dari adanya pengesahan UU Kesehatan ini.

Timboel Siregar, Anggota BPJS Watch, mengkritik penghapusan mandatory spending kesehatan. ini karena secara yuridis langkah itu bertentangan dengan Tap MPR no. X/MPR/2001 di Poin 5a huruf 4.

Padahal Tap MPR no. X/MPR/2001 secara tegas telah menugaskan kepada Presiden untuk mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan 15 persen dari APBN.

Menurut Timboel, penghapusan mandatory spending kesehatan akan berpengaruh pada beberapa hal.

Pertama, potensi penggunaan dana iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk pembiayaan kesehatan yang seharusnya dibiayai APBN atau APBD.

Kedua, jumlah peserta PBI yang dibiayai iurannya dari APBN dan APBD akan dikurangi.

"Hal ini berarti akan semakin banyak rakyat miskin yang dinonaktifkan dari JKN," ujar Timboel.

Ketiga, berpotensi mendukung defisit pembiayaan JKN karena dana iuran digunakan untuk menjalankan kegiatan dan program yang seharusnya dibiayai APBN atau APBD.

Tak hanya itu, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan dihapusnya mandatory spending dalam UU Kesehatan akan berpengaruh terhadap sejumlah target.

Di antaranya seperti target prioritas stunting, perbaikan alat dan fasilitas kesehatan, bahkan kualitas pelayanan kesehatan.

Ia juga menilai kebijakan itu akan berdampak terhadap berbagai program strategis dan prioritas pembangunan kesehatan nasional maupun daerah. Program kesehatan akan sulit terlaksana dengan dalih keterbatasan anggaran.

"Kebijakan tersebut akan memberatkan konsumen, yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah ke depan akan dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna dari jasa kesehatan ini," katanya.

Selain itu, masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada pelayanan kesehatan yang murah dan efisien. Sejumlah rumah sakit, terutama RS daerah, masih akan sangat bergantung pada anggaran kesehatan.

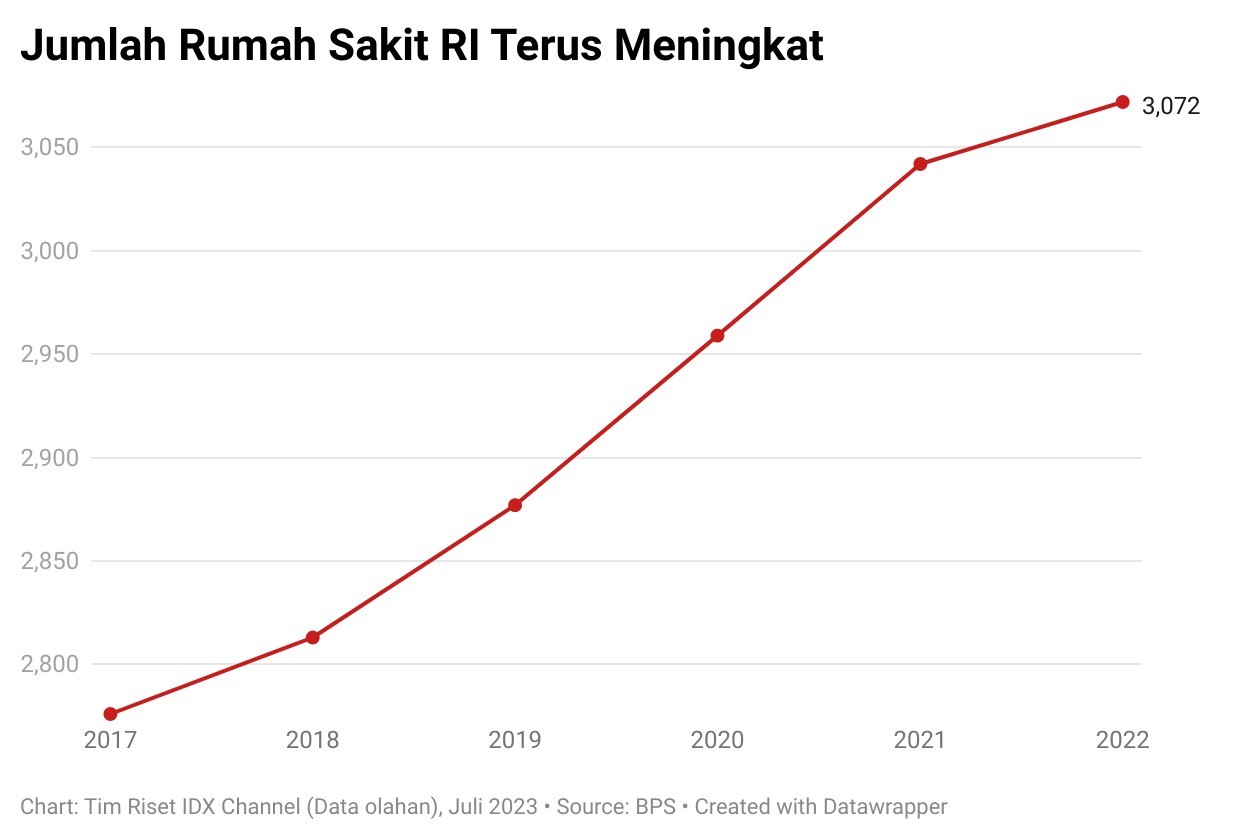

Berdasarkan data BPS, ada 3.072 rumah sakit di Indonesia pada 2022 di mana jumlah tersebut meningkat 0,99 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 3.042 unit. (Lihat grafik di bawah ini.)

Berdasarkan tipenya, sebanyak 2.561 unit merupakan rumah sakit umum (RSU). Sisanya sebanyak 511 unit merupakan rumah sakit khusus (RSK).

Dalam soal operasionalnya, rumah sakit juga tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Mereka harus menjalankan rumah sakit sebagai bagian dari bisnis yang berarti berorientasi pada pendapatan dan keuntungan.

Untuk mendapatkan pendanaan, bahkan beberapa rumah sakit mencatatkan saham mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tercatat ada 10 emiten rumah sakit yang telah melantai di BEI. Di antaranya PT Mitra keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT Siloam Internasional Hospitals Tbk (SILO), PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ), PT Royal Prima Tbk (PRIM), PT Bundamedik Tbk (BMHS), PT Murni Sadar Tbk (MTMH), PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE), dan PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK).

Sejumlah emiten tersebut mengandalkan biaya pengobatan pasien dalam memperoleh pendapatan, serta investasi dari para investor saham.

Secara keseluruhan, UU Kesehatan ini akan sangat berdampak pada keseluruhan industri kesehatan.

Di sisi masyarakat, pengurangan anggaran kesehatan berarti bahwa beban biaya kesehatan berpotensi akan beralih pada kantong pribadi pasien. Di sisi pelayanan kesehatan, rumah sakit akan semakin kesulitan dalam memperoleh keringanan pendanaan karena anggaran yang dipangkas. (ADF)