IDXChannel - Indonesia dikabarkan akan menurunkan target energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Melansir Nikkei Asia (25/3/2024), Dewan Energi Nasional (DEN) Indonesia di awal 2024 mengungkapkan rencana untuk memangkas target porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer RI.

Target EBT akan dipangkas menjadi 17 persen-19 persen pada 2025 dan 19 persen-21 persen pada 2030. Padahal, target awal bauran EBT mencapai 23 persen mulai tahun depan.

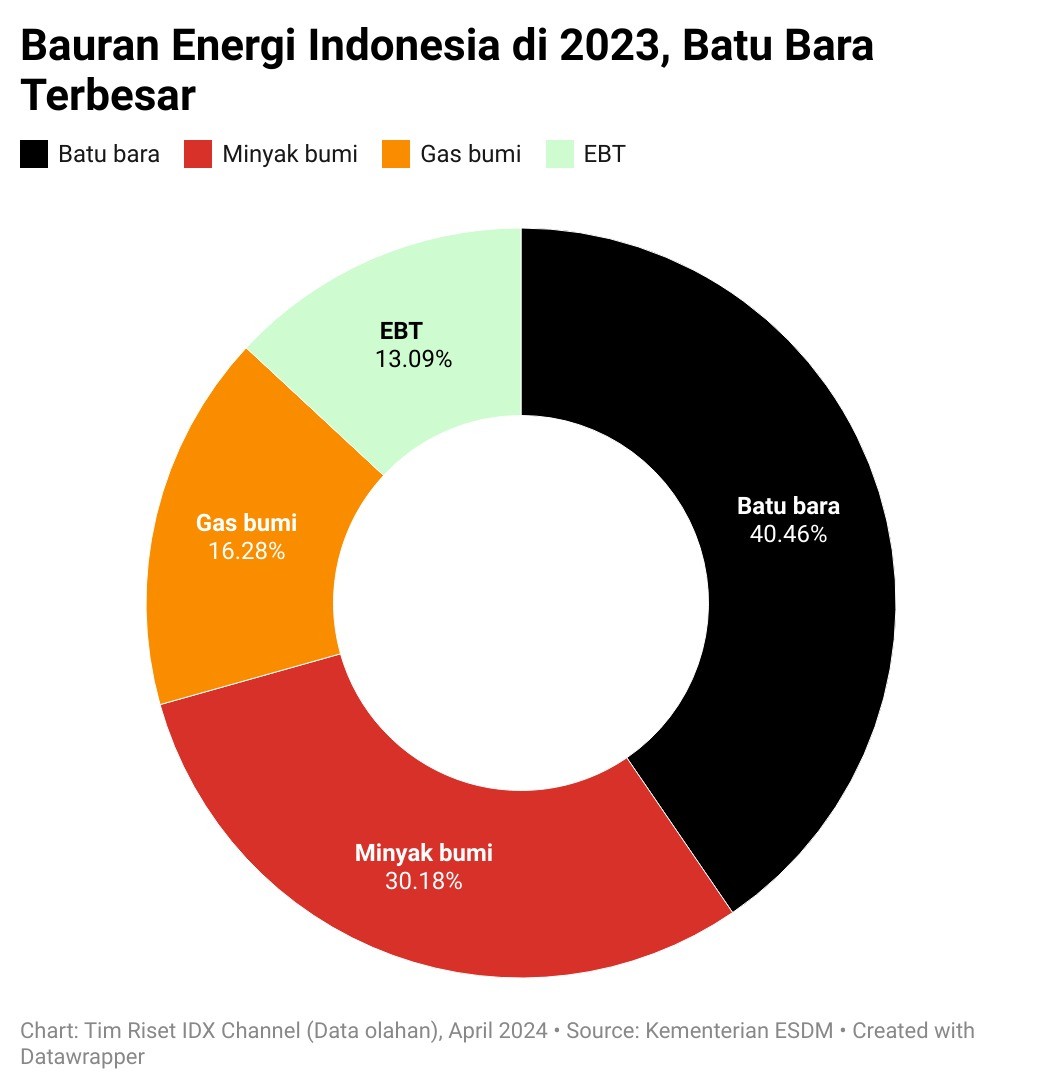

Saat ini, energi terbarukan hanya menyumbang 13 persen dari sumber energi Indonesia. (Lihat grafik di bawah ini.)

Langkah Indonesia ini menjadi tantangan dekarbonisasi di Asia Tenggara, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi dan pembiayaan di seluruh kawasan, mulai dari Malaysia hingga Vietnam.

Sebelumnya, DEN menetapkan target ambisius 70 persen energi terbarukan hingga 2060.

Pengungkapan dewan tersebut muncul tidak lama setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Indonesia mengatakan penerapan pajak karbon akan semakin ditunda hingga 2026. Pajak tersebut awalnya ditetapkan mulai berlaku pada 2022.

“Kebijakan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan meningkatnya minat untuk melestarikan bahan bakar fosil,” kata Institute for Essential Services Reform (IESR).

Kondisi ini mendorong meningkatnya kekhawatiran atas kenaikan biaya untuk melakukan upaya ramah lingkungan alias ancaman Greenflation.

“Transisi menuju energi ramah lingkungan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita tidak boleh membebani masyarakat, masyarakat miskin dengan penelitian dan pengembangan yang mahal serta [biaya] transisi energi,” kata Wakil Presiden Ri terpilih Gibran Rakabuming, dalam debat sesi pemilu pada Januari lalu.

Komentar tersebut menimbulkan kekhawatiran atas greenflation yang muncul ketika penggunaan bahan bakar fosil dikurangi bahkan dihentikan dan menggunakan sumber enerhi rendah karbon meskipun harganya mahal.

Memahami Greenflation

Melansir BNP Paribas, inflasi hijau alias greenflation paling sering mengacu pada inflasi yang terkait dengan kebijakan publik dan swasta yang diterapkan sebagai bagian dari transisi hijau.

Greenflation mengacu pada kondisi pembengkakan biaya dan harga karena model bisnis yang mengadaptasi metode produksi dengan teknologi rendah karbon, yang mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca, di satu sisi memerlukan investasi besar dan mahal.

Sistem produksi ini akan meningkatkan biaya marjinal setiap unit yang diproduksi dalam jangka pendek dan meningkatkan penggunaan energi.

Menurut riset BNP Paribas, pontoh pendorong greenflation di Uni Eropa misalnya, adalah fenomena penerapan pajak karbon.

Banyak negara Eropa (Prancis, Denmark, Jerman, dll.) telah menerapkan pajak karbon. Harga per ton CO2 hari ini sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan ketika Perjanjian Paris ditandatangani pada bulan Desember 2015.

Oxford Economics dalam laporannya pada bulan Februari mengatakan negara-negara besar di Asia Tenggara akan menderita akibat kenaikan biaya energi pada fase awal dekarbonisasi.

Ini karena pajak karbon yang dikenakan pada bahan bakar fosil, ditambah dengan harga logam dan mineral yang lebih tinggi karena meningkatnya permintaan untuk produksi kendaraan listrik dan investasi hijau lainnya akan membebani biaya produksi.

“Pemodelan kami menunjukkan bahwa peralihan ke net zero pada awalnya akan membawa dampak buruk terhadap ekonomi melalui kenaikan biaya energi, namun pada akhirnya manfaatnya akan bertambah dari dampak positif investasi,” kata laporan tersebut,

Oxford Economics menambahkan negara-negara eksportir energi neto, seperti Indonesia dan Malaysia, kemungkinan akan menghadapi dampak negatif dari investasi yang menuntut biaya besar di muka.